桑榆未晚 银发生辉

日期:2024-06-26 15:35:00 来源:本站 浏览:3232次

第十届四川宣传关心下一代新闻佳作

参评作品推荐表

作品标题 | 桑榆未晚 银发生辉 | 参评项目 | 通讯 | |

作 者 (主创人员) | 冯雅可 | 编 辑 | 王瑾 | |

刊播单位 | 《四川党的建设》杂志社 | 首发日期 | 2023年11月下/第22期 | |

刊播版面 (名称和版次) | 《人物风采》栏目 | 作品字数(时长) | 3085字 | |

作品 评介 (120字以上) | 张祖芸、唐国贵、雷昌根、唐顺德、文学华、胡英,六位“十佳五老”、六段关爱故事,作品以清新的文笔、生动的故事、深远的立意,展示“十佳五老”为关心下一代工作倾注真情、挥洒汗水,为青少年的健康成长保驾护航的“五老精神”。尤其是记者深入采访挖掘各位“十佳五老”的创新工作方法,给广大基层党员干部留下深刻印象,也对开展关心下一代的工作提供有益借鉴。 | |||

采编 过程 | 做好关心下一代工作,关系中华民族伟大复兴。党中央历来高度重视关心下一代工作,亲切关怀青少年健康成长。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次就做好关心下一代工作作出重要指示批示。省关工委贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示,持续开展“四川关爱明天十佳五老”评选活动,在全社会营造尊重五老、爱护五老、学习五老的良好社会氛围。 2023年9月,第十一届“四川关爱明天十佳五老”评选启动,本刊记者紧跟评选进程,相继对脱颖而出的候选人进行了实地采访。“十佳五老”评选结果出炉后,党刊《人物风采》栏目随即推出通讯报道,以人物群像的形式刊发了其中六位“十佳五老”的故事。这六位德高望重的“五老”志愿者,性格各不相同,故事各具特色,在采访中,记者能从他们身上感受到身为“五老”志愿者的责任感与使命感,不图名利、甘愿奉献的“五老”志愿者可贵形象跃然眼前,为作者下笔提供了鲜活生动的素材。 | |||

社会 效果 | 十年树木,百年树人。青少年的健康成长,需要社会各界的广泛关注与支持。稿件经《四川党的建设》杂志、四川党建网、今日党建APP等全媒体平台同步推出后,为关心下一代工作营造了良好的舆论氛围。“十佳五老”退而不休、满腔热情、甘于奉献,为关心下一代工作倾注真情、挥洒汗水,为青少年的健康成长保驾护航的故事在广大基层党员干部和网友中引起强烈反响,纷纷表示将用实际行动支持省关工委工作,为青少年健康快乐成长营造良好环境。 | |||

领导签名:

(推荐单位盖章) 2024年 月 日 | ||||

桑榆未晚 银发生辉

【编者按】有这样一群老人,他们退而不休、满腔热情、甘于奉献,为关心下一代工作倾注真情、挥洒汗水,为青少年的健康成长保驾护航。他们,就是可亲可敬的“五老”志愿者。本期刊发部分第十一届“四川关爱明天十佳五老”的故事,感受他们全心全意为青少年成长成才服务的真诚情怀。

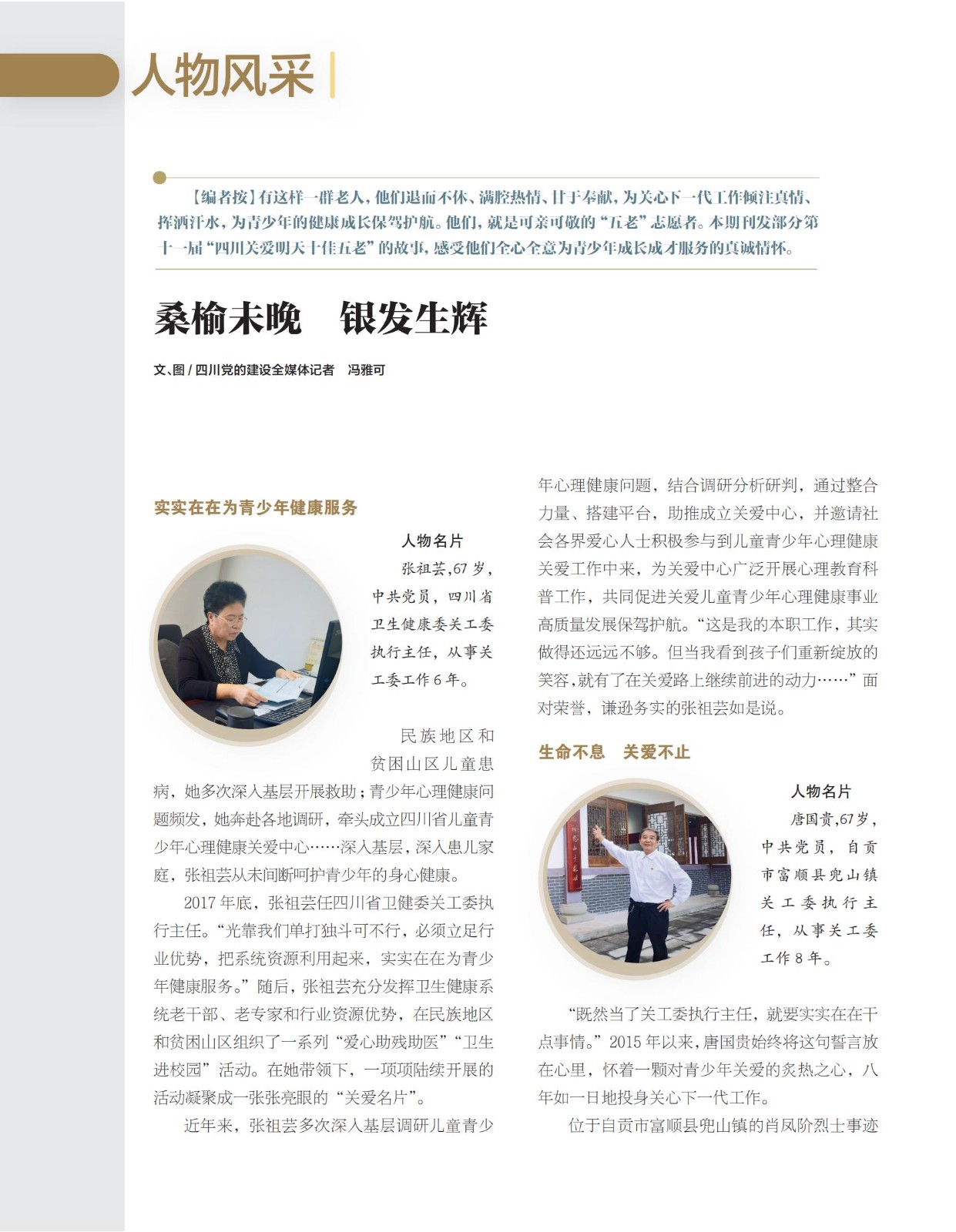

实实在在为青少年健康服务

人物名片:张祖芸,67岁,中共党员,四川省卫生健康委关工委执行主任,从事关工委工作6年。

民族地区和贫困山区儿童患病,她多次深入基层开展救助;青少年心理健康问题频发,她奔赴各地调研,牵头成立四川省儿童青少年心理健康关爱中心……深入基层,深入患儿家庭,张祖芸从未间断呵护青少年的身心健康。

2017年底,张祖芸任四川省卫健委关工委执行主任。“光靠我们单打独斗可不行,必须立足行业优势,把系统资源利用起来,实实在在为青少年健康服务。”随后,张祖芸充分发挥卫生健康系统老干部、老专家和行业资源优势,在民族地区和贫困山区组织了一系列“爱心助残助医”“卫生进校园”活动。在她带领下,一项项陆续开展的活动凝聚成一张张亮眼的“关爱名片”。

近年来,张祖芸多次深入基层调研儿童青少年心理健康问题,结合调研分析研判,通过整合力量、搭建平台,助推成立关爱中心,并邀请社会各界爱心人士积极参与到儿童青少年心理健康关爱工作中来,为关爱中心广泛开展心理教育科普工作,共同促进关爱儿童青少年心理健康事业高质量发展保驾护航。“这是我的本职工作,其实做得还远远不够。但当我看到孩子们重新绽放的笑容,就有了在关爱路上继续前进的动力……”面对荣誉,谦逊务实的张祖芸如是说。

生命不息 关爱不止

人物名片:唐国贵,67岁,中共党员,自贡市富顺县兜山镇关工委执行主任,从事关工委工作8年。

“既然当了关工委执行主任,就要实实在在干点事情。”2015年以来,唐国贵始终将这句誓言放在心里,怀着一颗对青少年关爱的炙热之心,八年如一日地投身关心下一代工作。

位于自贡市富顺县兜山镇的肖凤阶烈士事迹展陈馆,如今已经成为全县爱国主义教育基地和青少年活动阵地。当师生们感动于革命先烈的英勇事迹,沉浸于红色文化传承教育时,很少有人知道,展陈馆里的一字一句、一书一画,全是唐国贵收集整理、编辑成文的。为进一步培养青少年爱党爱国情怀,他还牵头组建“五老”关爱宣讲团,走进学校、村组,在全镇青少年中广泛开展宣讲活动。截至目前,宣讲团先后宣讲60余场次,受教学生近4万人次。

此外,他推动建立兜山镇首份较完整的困境青少年儿童工作台账,实现全镇困境青少年儿童结对帮扶全覆盖,并积极动员爱心企业家和社会爱心人士筹集关爱基金。经他争取筹集的各类关爱资金近450万元,已用于实施镇域学校校舍维修改造、困难学生家庭产业扶持、慰问品学兼优困境学生等关爱项目,惠及学生2000余人次。“生命不息,关爱不止。作为一名共产党员,受党的教育和培养几十年,能用余生关爱下一代是我的分内之事。”唐国贵说。

用法治力量护航青少年成长

人物名片:雷昌根,66岁,中共党员,内江市东兴区人民法院关工委执行主任,从事关工委工作6年。

11月2日,初寒渐至,内江市东兴区人民法院“雷昌根调解工作室”内,头发花白却依然身着短袖制服的雷昌根,正一脸严肃地接听群众来电,用专业的法律知识为其答疑解惑……这样的电话,雷昌根几乎每天都要接上百个。

有着32年基层法庭工作经验的雷昌根在2017年退休后,义无反顾参与到“五老”志愿者工作中。在青少年当事人口中,他是公正敬业的雷法官,也是亲切热心的雷爷爷。在办案过程中,他总是耐心倾听、用情安抚、用心疏导,在情、理、法的碰撞中,把大事化小、小事化了。

六年来,他不遗余力帮助青少年争取抚养费、调解打架纠纷、争取合法权益……累计调解案件1500余件,其中维护青少年权益案件300余件。“你心中有人民,人民心中才有你。”雷昌根用一言一行诠释着“五老”志愿者的关爱情怀,践行着共产党员的为民初心。无数曾经无助又彷徨的孩子,在他的倾情呵护下,逐渐步入新生活,展开人生新篇章。

余晖照亮下一代

人物名片:唐顺德,68岁,中共党员,资阳市乐至县关工委执行主任,从事关工委工作5年。

参观蚕桑博物馆了解蚕的一生,挖地种菜体验农耕生活,动手和面做馒头包饺子……这样的社会实践活动,资阳市乐至县的孩子们每学期都会参加一次。每次活动现场,总会有个笑意盈盈的老人陪伴在一旁,他便是推动完善乐至县青少年社会实践教育基地建设的唐顺德。如今,他已先后组织50余批次学生到各个基地开展实践活动,受益青少年2万余人次。

乐至县是开国元勋陈毅元帅的故里。“弘扬红色文化,传承红色基因,要从娃娃抓起。”唐顺德推动学校培养“红色宣讲员”,鼓励学生讲红色文化、讲传统文化、讲陈毅故事。一系列活动,让越来越多的青少年厚植爱党、爱国情怀。

为了让学生吃上热乎饭,唐顺德发动爱心企业和爱心人士捐款,推动“关爱厨房”项目建设,至今已累计筹资200余万元,完成4所学校的厨房改造。此外,他还通过“金秋助学”“暖冬慰问”等活动,解决近2000名困境青少年的急难愁盼问题。

“能帮就帮一把,能扶就扶一把”

人物名片:文学华,78岁,眉山市丹棱县关工委执行主任,从事关工委工作16年。

初见文学华,中等身材,戴着黑框眼镜,话不多,看起来很温和,但一谈起热爱的工作,他表现出满满的活力与温情。教书育人24载、担任副县长15年来主抓青少年工作……退休后,他又承担起眉山市丹棱县关工委执行主任的重任。刚上任时面对无人无房无钱的窘境,文学华积极主动向主要领导汇报工作争取支持,亲力亲为开展系统培训,推动各乡镇、部门、街道、村(社区)在两年内均成立关工委。

随后,文学华又整合多方力量建立青少年社会实践基地。“当时全市只有丹棱县没有基地,我看在眼里,急在心里。”不顾腰伤带队前往马尔康市等多地调研、多方奔走筹资……终于,在县委、县政府全力支持下,文学华在原唐河初级中学校址建成功能齐全、设施一流的基地。截至目前,该基地已接待全县中小学校120余批次、师生2万余名。

“能帮就帮一把,能扶就扶一把”是他经常挂在嘴边的话。对丹棱中学特困生进行长达八年的资助,为曾经的学生争取旁听资格……文学华对学生的关爱始于心践于行,近十年来,他直接帮扶的特困学生就有30余人。见证着学生们的变化与成长,文学华内心满是欣慰。

春风化雨润春蕾

人物名片:胡英,65岁,中共党员,乐山市进出口商会关工委执行主任,从事关工委工作6年。

联合乐港两地爱心企业和商(协)会组建“乐港爱心联盟”、先后组织进出口商会关工委向凉山州美姑县捐款捐物、为乐山市峨边县贫困生设立助学金……她是受助群众口中的“爱心大姐”,也是孩子们口中的“胡奶奶”,她就是乐山市进出口商会关工委执行主任胡英。

作为一名红军的后代,胡英牢记父亲“如果生活好了,不要忘记多帮助困难的人”的嘱托,从1998年开始积极参与公益慈善事业。她深知个人的帮扶力量有限,于是在2014年成立乐山市进出口商会后,开始带着大家一起考察项目、扶贫济困。

“扶贫先扶志,扶志要从娃娃抓起。”困难儿童始终是胡英的重点帮扶对象。捐款捐物、援建图书馆与村史馆、组织开展“金秋助学”关爱帮扶活动、实施“技能进家、妈妈回家”缝纫公益培训项目……从乐山市到凉山州,她帮扶助困、步履不停。

2021年,胡英成为双目失明的孤儿叶罗(化名)的“爱心奶奶”。在她的关怀下,叶罗的梦想变得五彩斑斓:“以前我感觉自己只能当盲人按摩师,现在我认为自己可以当配音师、歌唱家……”

二十多年里,胡英深入基层调研、倾心助力帮扶,她见证了一些孩子从“我不上学”到“我要上学”,再到“我要去大城市上学”的转变,她说:“这是我最大的收获!”(责编/王瑾)